一、团队介绍

感知矿山物联网科技创新团队是一支由院士、杰青、江苏省“333工程”等高层次人才领衔的研发队伍,涵盖矿山物联网、矿业、安全、地质、测绘、环境、信息、电子、电气、计算机等专业领域,获评“江苏高校优秀科技创新团队”。

创新团队打破学科界线,以煤矿灾害状况、设备健康状态、人员安全环境的“三个感知”为突破口,重点突破感知矿山物联网关键技术,着力打造中国感知地下中心。创新团队先后提出并通过论证了国际上第一个“感知矿山”物联网技术方案;建设了国内第一个应用于煤矿的物联网示范工程——被列入“江苏十大科技创新工程”;牵头编撰了矿山物联网科技顶层设计并通过国家安监总局验收;发起成立了国内首个物联网产业联盟——中国矿山物联网协同创新联盟。近年来,相关研究成果获得了国家科学技术进步奖、国家技术发明奖、江苏省科学技术奖等省部级以上科学技术奖励,承担了90余项省部级以上项目,其中国家重点项目及课题26项,获得了100余件发明专利,在成果产出、人才建设、技术服务和工程化应用等相关领域均取得重大突破。

二、研究方向

方向1:智能传感与组网通信

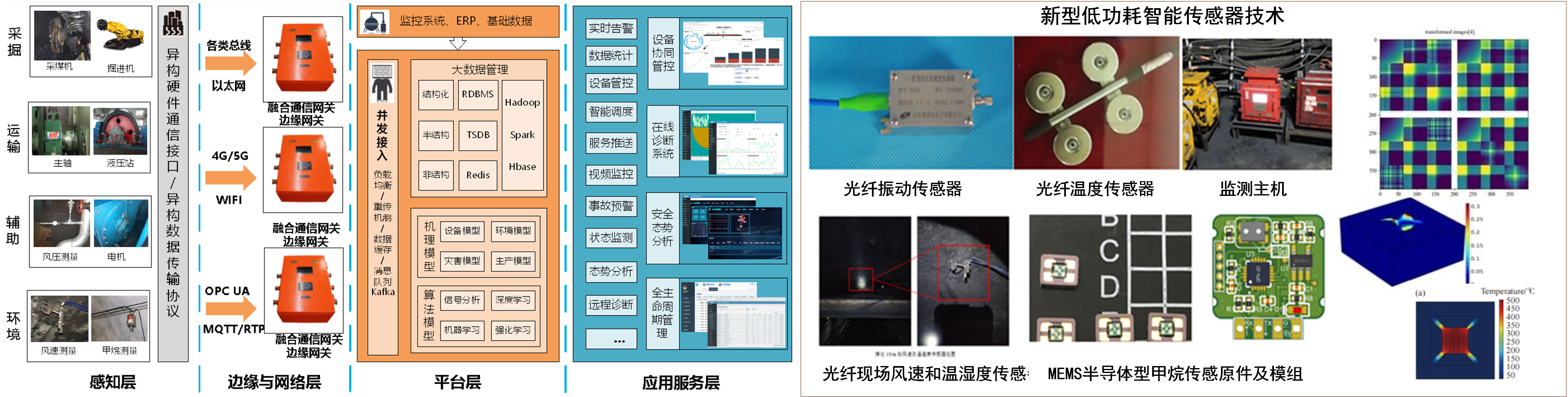

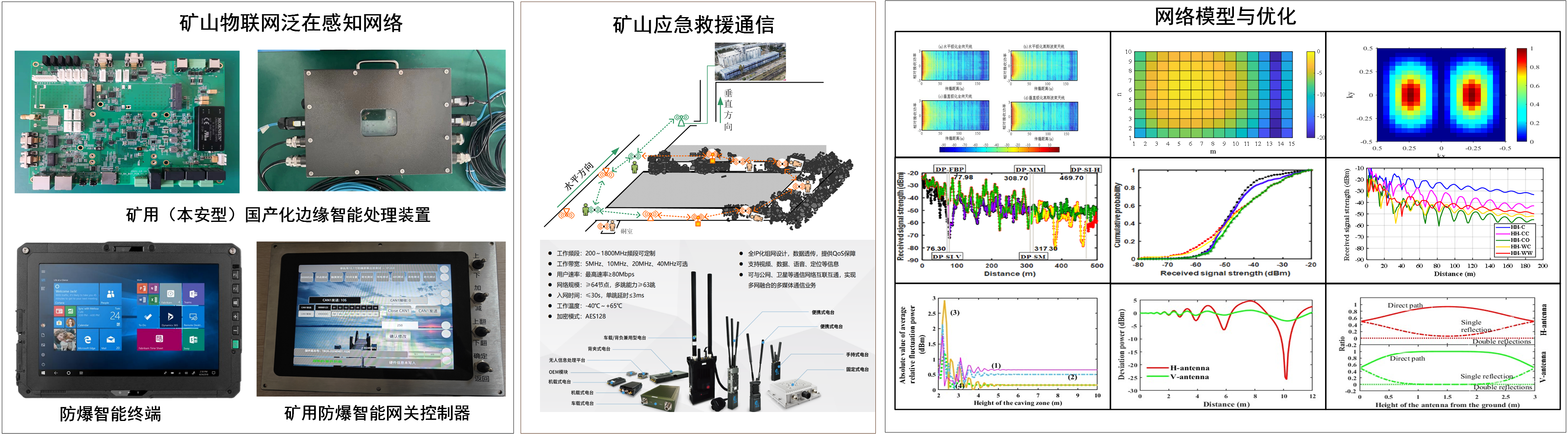

以矿山人员感知、灾害预警和设备健康感知为核心,主要研究矿山物联网新型传感器、矿山物联网泛在感知网络、无线通信信道、无线电能传输等基础理论和关键技术。

主要成果:

l 建立了面向实时感知与控制的“云-边-端”分布式协同服务机制;攻克了矿用新型低功耗智能传感器技术;突破了矿井复杂电磁环境无线网络信道建模与仿真技术;制定相关行业标准4项、地方标准1项;

l 中国煤炭工业协会科学技术一等奖(智能煤矿信息综合承载网关键技术与装备)、发明协会创业创新一等奖(井下复杂环境无线信号传播特性与融合定位方法)等省部级奖9项。

方向2:人机智能感知与互联计算

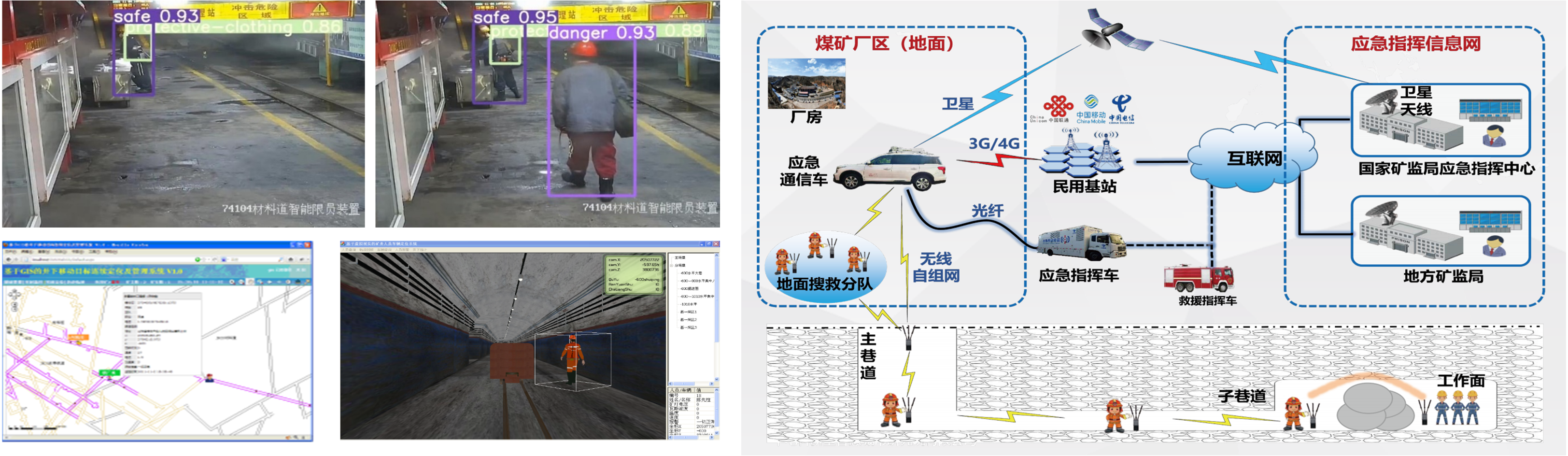

主要围绕智能穿戴设备、人员定位系统、人员行为分析和人机交互系统等开展技术研发,综合人员定位、双向数据传输、报警及信息显示等功能,实现移动目标(人员、设备)的精确定位与管理,为矿工自救及井下施救提供信息支持。

主要成果:

l 攻克了矿井人员环境信息技术;研发了一系列可穿戴智能设备;基于多传感器融合突破了矿山人员行为分析技术壁垒;

l 安全生产科技成果一等奖(矿山物联网安全感知与预警系统关键技术研究与示范),教育部科技进步二等奖(矿山物联网安全感知与管理信息融合关键技术研究)等省部级奖6项。

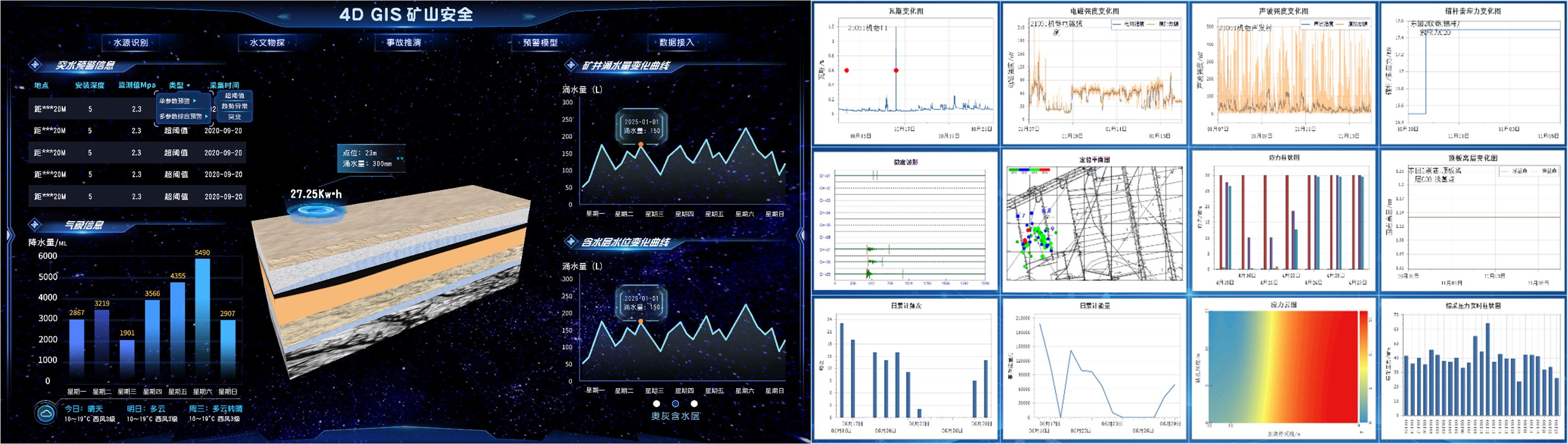

方向3:知识图谱、数据反演与智能预测

主要围绕矿山环境安全智能感知与灾害预警防治,研究矿山安全知识图谱、基于分布式监测与震、电、磁综合探测的多场信息采集方法;研究基于多源信号处理的地质构造、围岩物性、岩体变形破坏、水文地质特征等数据反演模型与算法;研究矿山灾害预测预警模型及方法;推动矿山风险监测预警、灾害智能防治、高效应急救援等关键核心技术攻关。

主要成果:

l 构建了矿山“人、机、环”信息统一描述体系与状态判识准则;突破了煤层瓦斯安全高效抽采、水害震电磁探-监测关键技术;建立了复杂地下系统智能监测与随机建模算法体系;研发了地下空间多物理场智能演化预测系统;制定相关行业标准1项;

l 获国家科技进步二等奖1项(煤层瓦斯安全高效抽采关键技术体系及工程应用)及相关省部级奖励8项。

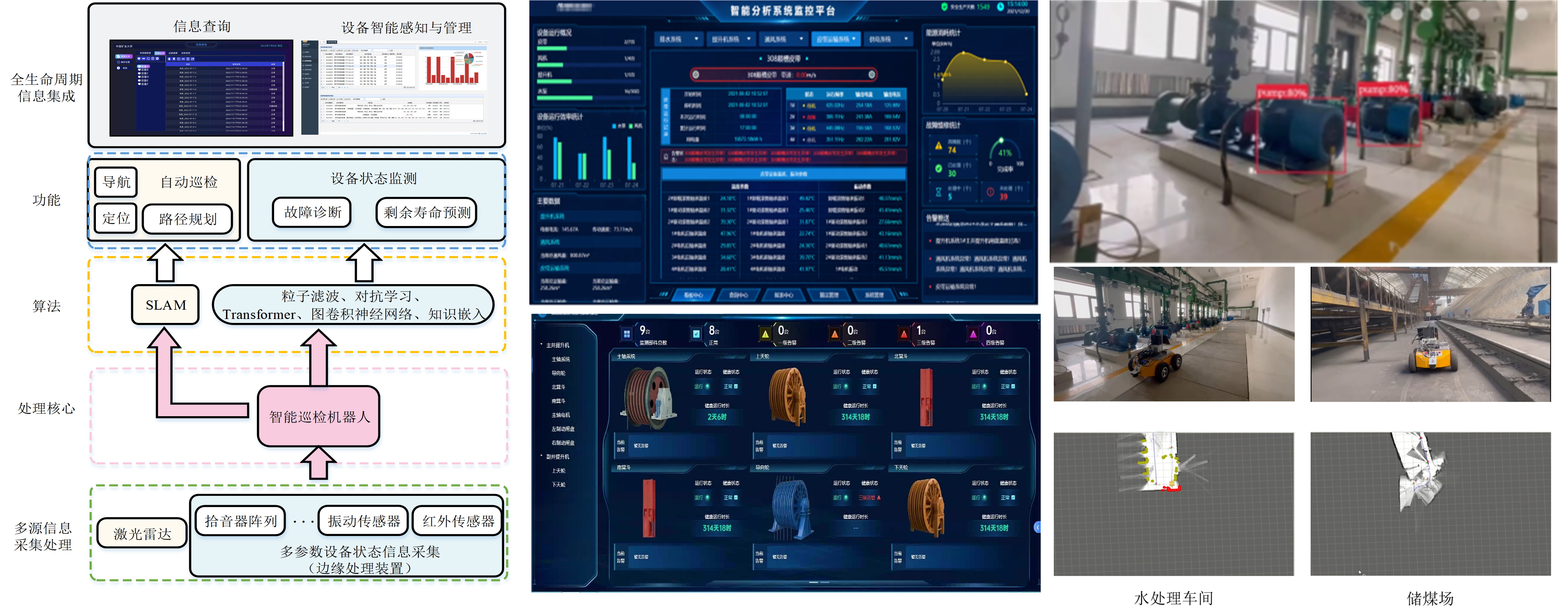

方向4:设备状态智能诊断和判决

利用知识与数据融合技术、智能控制技术、深度学习、信息技术等,研究矿山设备状态预测、预知维修、实时感知与诊断、位姿精准定位、煤岩界面探测、多机协同与智能控制等技术,实现大型工业生产及安全保障装备远程控制,为无人化少人化生产创造条件。

主要成果:

l 首次提出了矿山大型机电设备虚实融合诊断与协同控制方法;攻克了矿山关键生产装备的智能化与机器人化关键技术;

l 获中国安全生产协会安全科技进步一等奖(数据与知识融合驱动的矿山安全生产感知关键技术研发)等相关省部级奖励8项。

三、实验室条件

(1)实验场地

实验室分布在中国矿业大学文昌校区科创1号楼和大学科技园2号楼,面积超过3000平方米。拥有以下科研平台:

平台名称 |

批准/共建单位 |

成立时间 |

矿山互联网应用技术国家地方联合工程实验室 |

国家发改委 |

2011年 |

江苏省感知矿山物联网工程实验室 |

江苏省发改委 |

2010年 |

中国矿业大学国家大学科技园感知矿山工程研究中心 |

江苏省科技厅 |

2010年 |

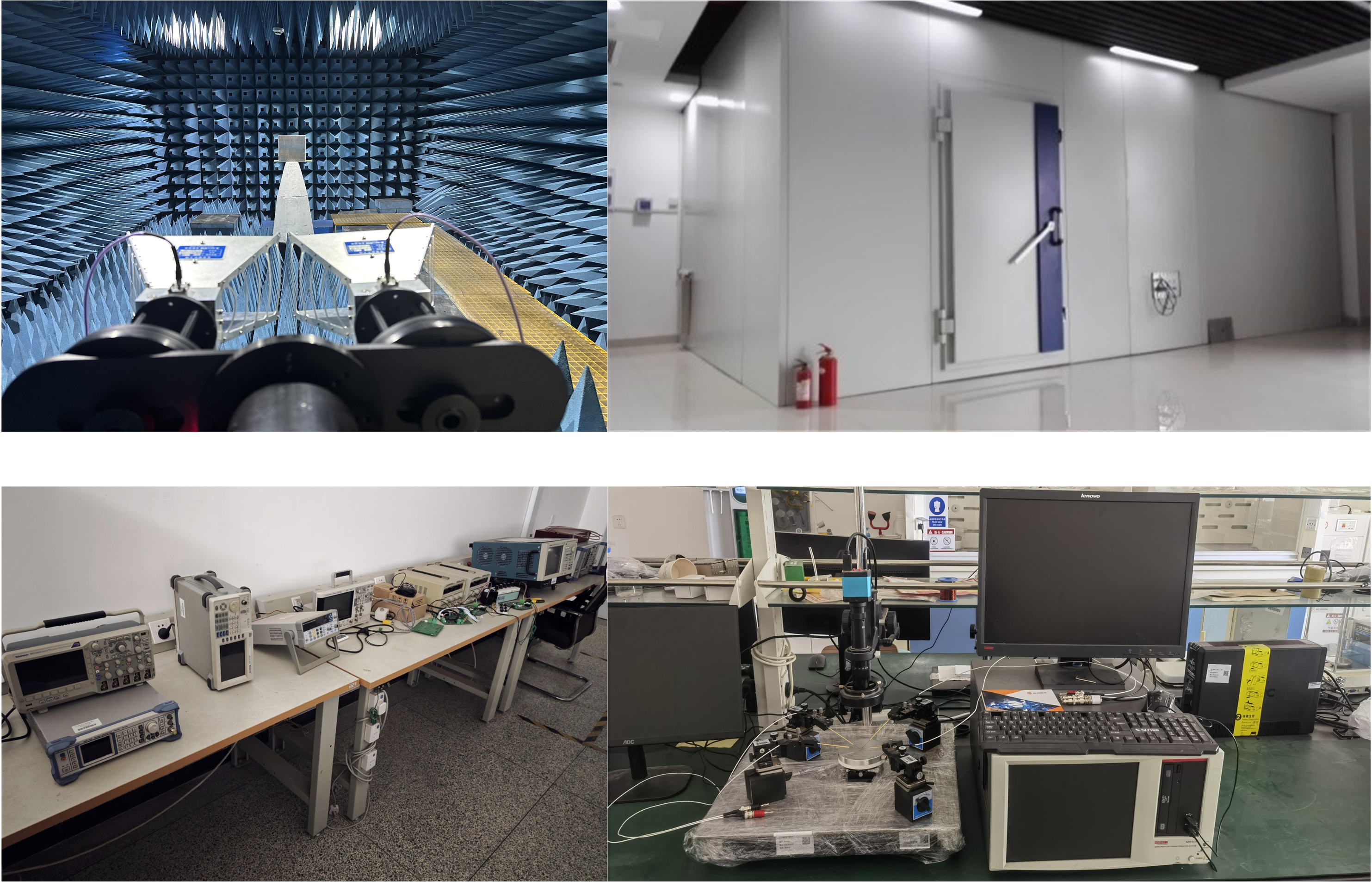

(2)仪器设备

实验室建有微波暗室、无线移动通信实验系统、无线网络测试分析平台、大数据处理分析平台、半导体特性测试系统、纳米材料沉积系统等仪器设备4352万元。

智能传感与物联网通用技术测试分析平台 人机感知及互联计算测试分析平台

矿山设备感知测试分析平台 矿山环境感知测试分析平台

四、科研骨干

(1)教授

赵小虎 刘春

(2)副教授

王刚 刘鹏 赵端 霍羽 焦明之 俞啸 杨彩 魏明尧 陈骏骏

(3)讲师与博士后

赵志凯 魏万里 孙涵