一、团队介绍

团队面向复杂工业环境及电磁环境下无线通信与智能感知技术需求,运用5G/6G通信和人工智能等新技术,开展复杂环境无线通信、定位与安全,AI赋能的场景与目标智能感知,以及超材料与新电子技术等基础理论与关键技术研究,取得了一系列重要学术成果和技术创新,成果被广泛应用于智慧矿山与智慧医疗等民用领域,以及雷达预警探测等军事领域。

近年来,研究团队承担或参与国家863重点项目、国家重点研发计划项目、国家自然基金、军委科技委、装备发展部、江苏省科技支撑计划、江苏省产学研联合创新资金等国家和省部级科技项目30余项。获教育部科技进步二等奖、河南省科学技术二等奖、江苏省科学技术三等奖、发明协会发明创新一等奖、中国煤炭工业协会科学技术一等奖、中国电子学会科技进步二等奖、国防技术发明三等奖等省部级科技奖20余项,编撰出版《煤矿总工程师手册》“煤矿信息技术”专篇、《煤矿通信与信息化》等专著教材8本,授权国家发明专利80余项。近五年获得江苏省优秀硕士论文4篇,校优秀硕士论文12篇,博士生、研究生获国家奖学金10余人次,研究生就业形势优异,毕业生广泛就职于中煤科工、华为、百度、小米、中国移动、中国联通等领军企业,充分体现了人才培养与行业需求的高度契合。

二、研究方向

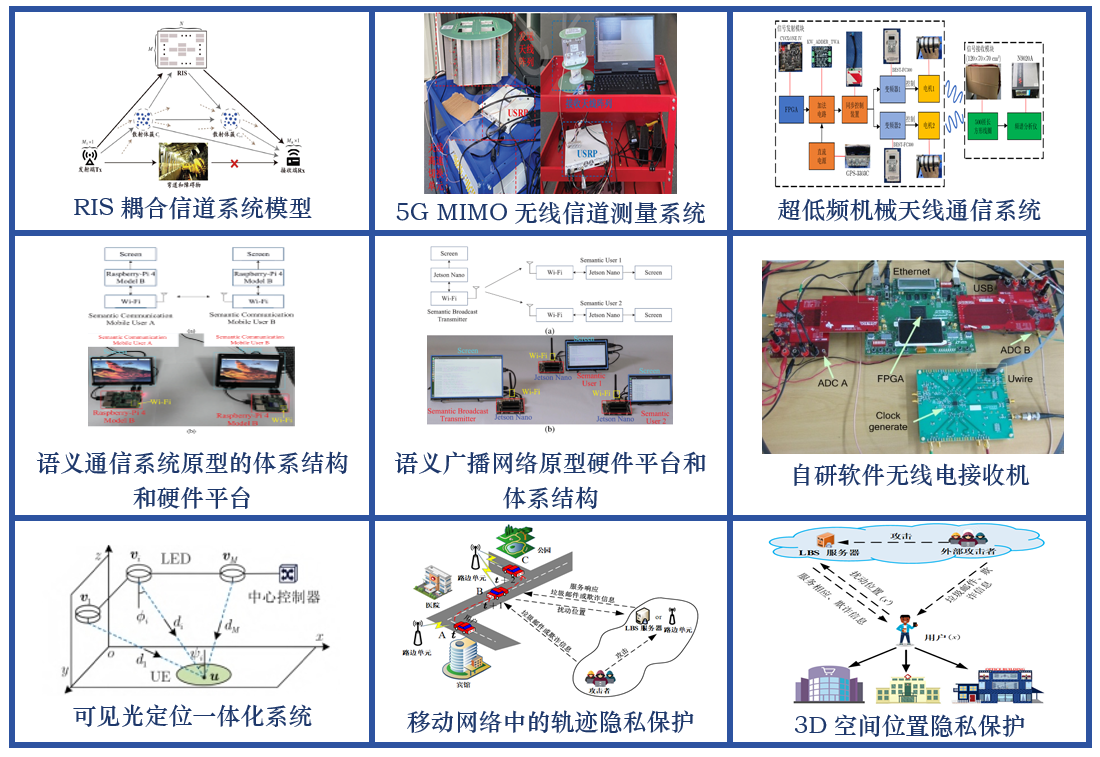

1.复杂环境无线通信、定位与安全

针对煤矿井下、地铁隧道等非结构化复杂环境及密闭场所的通信定位需求,开展B5G/6G通信、语义通信、通信-定位一体化、通感算安全、RIS辅助通信等理论研究,攻克高速可靠通信与精确定位难题。研究基于智能反射面的新型通信架构,实现煤矿井下通信信号的覆盖率提升,研发新体制通信收发系统;提出稳健语义特征解耦编解码技术,构建可解释语义通信框架及B5G/6G编解码原型平台;提出可见光通信的融合色移键控与联合编码技术,成果应用于矿井、水下等复杂场景;构建动态可伸缩空天地网络架构,设计多资源数据卸载策略,实现空间数据快速处理;聚焦通感算一体化安全,集成差分隐私与移动边缘计算,构建抗攻击通信体系,实现隐私保护与服务质量协同优化。研究成果为复杂环境通信与隐私安全提供系统性解决方案,覆盖智能矿山、智慧城市等场景。

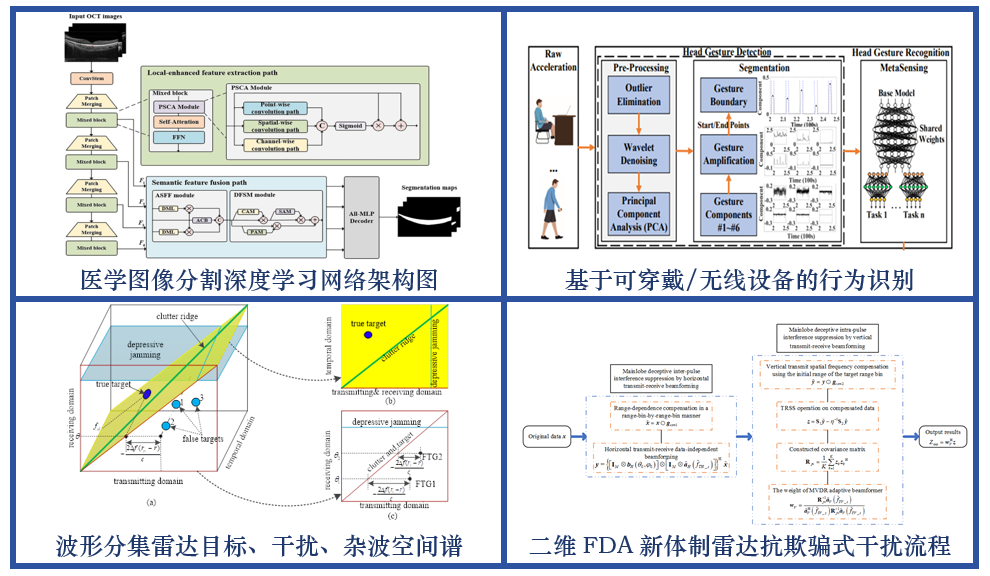

2. AI赋能的场景与目标智能感知

针对工业物联网与精准医疗等民用领域,以及预警探测等军事领域的场景与目标感知需求,开展稀疏样本动态推理与自适应迁移学习、多模态医学图像智能处理,以及复杂环境雷达智能感知等理论与技术研究。研究工业物联网领域的多源传感器数据融合技术,提出轻量化动态推理和少样本迁移学习框架,解决噪声干扰下的稀疏样本学习问题,实现资源受限环境中的高效鲁棒感知;研发了系列医学图像AI算法与软件,构建多模态医学图像融合分析平台,建立多维度、多特征医学图像分析机制,实现高准确度医学图像智能处理与应用;聚焦复杂电磁/杂波环境下的雷达目标探测,突破干扰博弈对抗、分布式/MIMO/FDA新体制雷达、多维信号处理、SAR成像与智能识别等关键技术,成果应用于多型国家重点装备。

3.超材料与新电子技术

人工电磁材料因其新颖的电磁特性和丰富的设计自由度,成为构建新一代电磁器件的有效载体。聚焦人工电磁材料的高频物性特征,研究设计电磁信息生成与处理器件,突破传统电磁器件带宽小、损耗大、体积大等难题。研发基于超材料/超表面的高性能隐身结构、隐身/透波一体结构以及隐身天线等多功能电磁器件,提高武器装备的生存突防能力;研发结构可调和参数优化的智能反射面样件,推动智能反射面在特殊工业场景下的工程应用;开展拓扑超表面基础理论研究,设计结构紧凑、可与传统传输线互连、动态可控的电磁拓扑器件,解决材料损耗、结构缺陷、加工精度、以及使用磨损等“缺陷”造成的传输效率降低、工作频率偏移等问题。

三、团队成员

所长:李世银

副所长:王宁、王洪梅

团队包括17名成员,包括:

(1)教授(3人):李世银、李飞飞、王宁

(2)副教授(10人):毕红亮、何立军、李宗艳、刘玉英、卢兆林、马帅(鹏城实验室)、闵明慧、宋金玲、王洪梅、王悦

(3)讲师(2人):沈胜强、张梦迪

(4)博士后(2人):杨瑞鑫、章琦