在学校庆祝第39个教师节暨表彰大会中,学校对2022-2023学年度获得省部级以上及相关有较大影响的各类称号、荣誉和奖励的先进集体和个人进行表彰,我院教师(团队)在过去的一学年中,获各类省部级荣誉称号、教科研奖励、人才称号(含团队称号)共七项,以下为具体获奖情况。

高等学校科学研究优秀成果奖二等奖

项目介绍

近日,教育部公布了《教育部关于2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定》,我院张勇教授为第二完成人、中国矿业大学为第一完成单位申报的项目“多目标智能优化理论与关键技术及其应用”,获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学二等奖。

该项目面向国民经济和国防建设中普遍存在且难以解决的多目标优化问题,深入研究了它的智能优化理论与关键技术,提出的知识与问题特性驱动的智能优化自定制方法、多性能引导的不确定目标优化解评价准则、变量敏感依赖的环境变化快速响应机制等多项创新性成果,成功解决了现有方法难以自主适配智能优化范式/策略的难题,突破了不确定目标优化解精准评价的瓶颈,引领了不确定动态优化问题智能求解的研究方向。代表性成果得到了中国、欧洲、加拿大等科学院/工程院院士和诸多 IEEE/IET Fellow的正面评价。项目成果成功应用于高维数据分类、网络物流社会系统优化和太阳能海水淡化系统设计等实际问题,取得了显著的应用成效和社会价值。

江苏省科学技术奖三等奖

项目介绍

近日,江苏省科技进步三等奖获奖名单公布,我院胡青松、霍羽、王洪梅、马帅、李世银、刘鹏、沈胜强等报送的项目“地下空间(矿山)通信定位及位置服务关键技术”喜获三等奖。

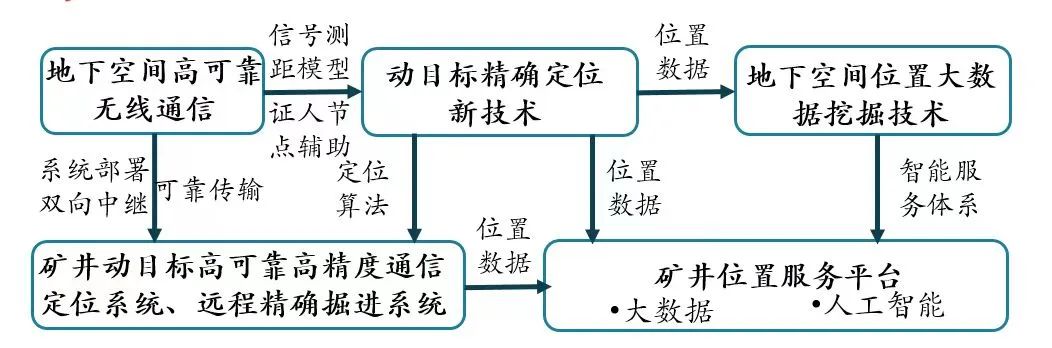

该项目针对地下空间无线通信、高精度位置服务难题,项目将信号传输特征与高精度动态定位技术强耦合,将通信定位一体化、位置大数据挖掘、推理嵌入至无人化、少人化、地下空间综合决策与管控中,在基础理论、关键技术、产品研发、应用推广等方面均取得了较大突破。

该项目取得了如下主要技术突破:

1)地下空间复杂电磁环境高可靠无线通信:揭示了电磁信号空-时域传播规律,融合射线与多波模理论构建了电磁信号传播模型,突破了传统模型复杂度高、准确度低、适用性差的局限;利用节点部署、双向中继、机会组网等技术,解决地下空间无线通信覆盖范围小、传输速率低、链路质量不稳定等难题,从理论源头上为高可靠通信和高精度定位奠定了基础。

2)基于通信定位一体化的隧道定位新方法:将通信技术与定位技术融合,利用地下空间电磁信号衰减规律修正测距模型,利用证人节点信息交互获取目标坐标的误差补偿,提出了一系列适用于地下空间复杂电磁环境的移动目标定位技术,突破了地下空间定位误差大、漂移严重等难题,显著提升了矿井等地下空间的动目标定位精度。

3)地下空间位置大数据服务技术:利用大数据技术揭示了矿山安全生产中业务流程、设备状态等动态关联的小世界特性,构建了基于位置大数据的矿山安全环境本体体系和以此为基础的矿井可伸缩位置服务架构。

4)在地下空间复杂电磁环境通信理论、高精度定位方法、位置大数据架构的基础上,基于定位通信一体化和软件定义思想,研制、开发了无线通信、精确定位、位置服务等系列软硬件产品和系统,取得发明专利22项、本安产品24个和软件著作权19个,满足了智能矿山、智慧城市地下空间对可靠通信、精确定位、位置服务及综合管控平台的需求,大幅提升了企业安全水平和生产效率,产生了显著的经济和社会效益。

江苏高校“青蓝工程”优秀教学团队

团队事迹材料

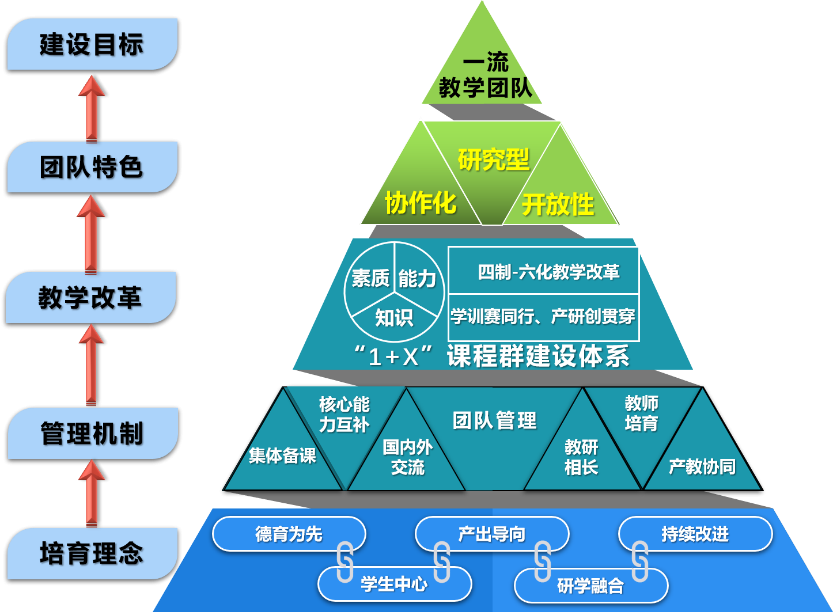

中国矿业大学智能机器人课程群教学团队面向国家科技战略和重大需求,牢固树立创新人才培养中心地位和立德树人根本任务,针对当前我国新经济和未来社会发展对智能机器人技术的人才强烈需求,培养掌握智能机器人设计、控制、感知、制造及应用等知识技能的、符合“新工科”要求的个性化创新人才。

2004年起,团队成员开始指导学生参加机器人创新竞赛活动。2007年起,陆续开设了《智能机器人导论》、《机器人感知》等多门课程。2009年,学校挂牌成立“中国矿业大学智能控制与系统大学生创新实践基地”和“中国矿业大学机器人竞赛工作指导委员会”,统筹负责全校机器人创新教育与竞赛活动。2012年,在中国人工智能学会、教育部高等学校创新方法教学指导委员会等单位的支持下,团队负责人王军牵头发起“中国工程机器人大赛暨国际公开赛”,赛事已列入“全国普通高校大学生机器人竞赛指数”。2016年,“智能机器人专业方向”成为自动化专业本科培养方案正式设置的三个专业方向之一,课程群教学模式正式构建。2021年,《机器人技术与创新实践》课程获批江苏省首批一流本科课程。2022年,被评为中国矿业大学课程思政示范团队。2023年,《机器人技术与创新实践》课程获批国家级一流本科课程。

教学团队主要依托自动化国家级一流本科专业建设,在电工电子国家级实验教学示范中心、矿山互联网应用技术国家地方联合工程实验室等国家和省级教学科研平台支撑下,围绕智能机器人领域深入进行了教学改革和研究工作,依托学科专业深厚底蕴,由前导、核心、选修、拓展、实践、创新等群组课程共同构成“智能机器人课程群”,建设了一支队伍结构合理、研究基础扎实、学术成果丰厚的教学团队。

教学团队11位骨干教师和其他成员以自动化专业智能机器人方向教师为主体,电子信息工程、机械工程、人工智能、计算机等不同专业一线教师参加教学工作,拥有教育部新世纪优秀人才1人、江苏省高校优秀共产党员1人、孙越崎青年科技奖1人、江苏省333人才培养工程第二层次2人/第三层次1人、江苏省六大人才高峰1人等,获得教育部自然科学二等奖2项等省部级科研奖17项。 共获得国家级教学成果二等奖1项、省教学成果一等奖3项和二等奖1项、全国煤炭行业教育教学成果特等奖1项等16项教学成果奖;主持江苏省高等教育教改研究立项重点课题、江苏省研究生教育教学改革课题等13项省部级教改项目。在《实验室研究与探索》等教学期刊发表教改论文35篇;指导国家省校等各类大学生创新训练计划项目27项,指导学生获得国家级科技创新竞赛特等/一等奖等37项。

团队带头人王军教授是江苏省青蓝工程优秀教学团队负责人、校课程思政示范团队负责人。现任校科研院副院长、江苏省智能感知与无人系统创新平台主任、电工电子国家级实验教学示范中心副主任,历任校机器视觉与智能机器人研究中心副主任、人工智能系主任、教工党支部书记、校智能控制与系统大学生实践创新基地主任等。兼任教育部高等学校创新方法教学指导委员会委员(任创新竞赛工作组副组长)、中国人工智能学会认知系统与信息处理专业委员会副主任、中国创造学会创新工程学分会副主任等。是国家某重点项目首席科学家、科技部科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目主持人、工信部人工智能产业创新任务揭榜挂帅项目牵头人。

“智能机器人课程群”教学团队教学、科研、社会服务和企业合作等综合能力强,课程建设、学生培养等教学成果业绩突出,多人次受邀在世界机器人大会、全球人工智能大会等知名学术会议报告交流,多次受到中央电视台、中国教育报等权威媒体的宣传报道。

江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师

教师事迹材料

邹亮,1987年8月生,中共党员,副教授、硕导,江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、青年科技托举人才,信控学院国际合作办公室主任。

立德树人,奋进担当

始终坚持党的领导,紧密围绕立德树人的根本任务,力求有高度、有深度、有广度、有温度的指导学生,深挖学生成长成才的切实需要,分类引导,努力与学生同心、同向、同行。近3年与百度、科大讯飞等人工智能独角兽企业联合培养硕士12名。指导本科生姚峰获2021语言与智能技术竞赛第3名、研究生张鹏等获2022CVPR UG2+挑战赛第5名、凌辉轩等获2023国际故障诊断大赛第1名、严根伟获2023国际权威声学场景和事件检测竞赛第1名。

志愿行动做表率,危难关头敢担当

积极投身学校及学院公共事务,担任2019级自动化7班班主任,班级荣获优秀学风班集体等荣誉;多次向我院本科生做留学辅导,受众1500余人;多次参加自动化专业国家级一流本科专业建设点的申报工作、控制科学与工程专业学科评估材料整理工作。疫情期间多次参与志愿服务,主动报名成为学院疫情防控突击队成员,住校24小时值班12天。

做好实用的科研,当好育人的“螺丝钉”

结合学校优势,深入研究人工智能在煤炭领域的应用,力求科研与育人双赢。入职五年来,主持国家自然科学基金面上项目、江苏省自然科学基金、企业与国防项目等10余项。目前,在SCI/EI期刊或国际学术会议上发表论文50篇,总被引1300余次,热心学术公共服务,担任《International Journal of Crowd Science》副主编,《Frontiers in Neuroscience》等期刊编委。

山西省科学技术奖二等奖

项目介绍

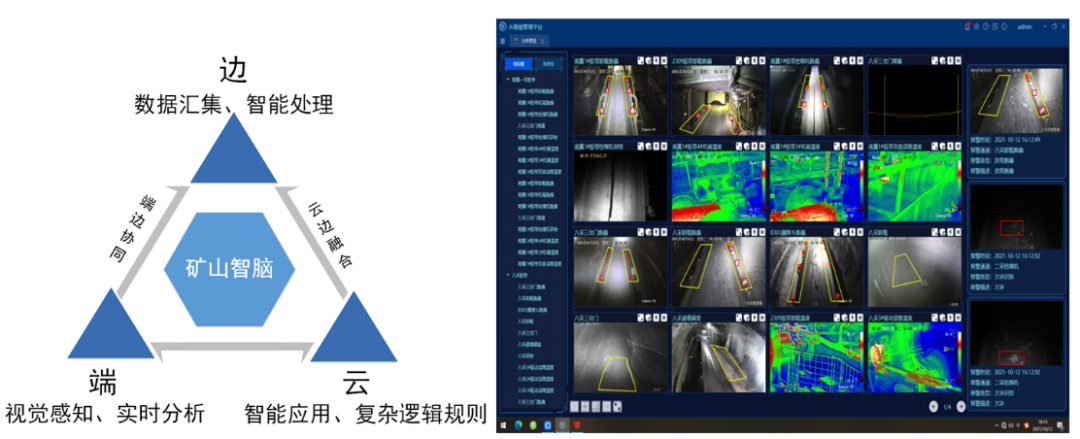

近日,我院程德强教授主持的项目“煤矿安全生产视频AI识别关键技术及装备的研究与应用”获2022年度山西省科学技术进步二等奖。

团队通过产学研攻关,开展了前瞻创新性研究工作,揭示了煤矿井下场景的视频图像特征机理,发明了煤矿特殊环境下的工业视频图像特征增强和识别方法,突破了制约煤矿安全生产隐患的视觉实时感知、边缘分析决策、云边端协同控制等关键核心技术,发明、研制并大量推广了端边实时在线分析与交互的安全生产视频AI识别系统和装备,建设了高速视频感知、实时识别、动态协同预警的煤矿安全隐患智能化视频AI监管示范工程。

核心成果获得授权专利22项,其中发明专利14项(美国发明专利2项);自主研发产品获得软件著作权13项,13个系列产品通过矿用产品检测和防爆认证,在IEEE Transaction等期刊发表论文9篇。

本项目提出的煤矿安全生产视频AI识别云-边-端协同分析系统及装备填补该领域国内空白。其中研发的“矿山人-机-环全域视觉感知与预警系统”入选工业和信息化部部首批安全应急装备应用试点示范工程候选项目,建设完成的王家岭煤矿智能监管视频AI应用、鲍店煤矿主煤流系统视频AI应用和东滩煤矿提升系统视频AI应用等3个示范工程入选《5G+煤矿智能化白皮书(2021版)》,牵头编制中国煤炭工业协会团队标准《煤矿综采工作面AI视频识别应用规范》和《煤矿运输系统AI视频识别应用规范》。

本项目通过研制视觉传感分析成套装置和系统,实现对煤炭生产场景安全隐患进行实时感知,并将人工智能视频分析技术与现代煤炭开采技术融合,对煤炭生产场景安全隐患预警和自动化联动控制,从而支撑人员、设备以及环境安全隐患科学决策、精准管控,推动安全绿色、高效智能的能源开采。

项目取得的成果密切贴合国家发展改革委等八部门联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、国家能源局发布的《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等发展战略规划要求,取得经济和社会效益显著,促进了行业科技进步,获得2022年度山西省科学技术进步二等奖。

江苏省优秀基层教学组织

团队事迹材料

以我院程德强教授为负责人的“电子电路课程群协同育人教学团队”围绕学校一流人才培养的主要工作任务,立德树人,高质量打造线上+线下高质量的教学资源,优化课内+课外的教学体系,不断完善“学训赛同行、产研创贯穿”的电子电路设计及创新实践平台建设,人才培养成效显著,并在2022年被遴选为江苏高校省级优秀基层教学组织。主要开展的工作包括:

(1)创新基层教学组织形式。在原有组建的电路课程教学团队、电子技术课程教学团队、电子信息教学团队的基础上,联合2所跨行业高校(江苏师范大学、徐州医科大学)、1所西部高校(塔里木大学)和4个产教融合协同育人企业(华为技术有限公司、友达光电(苏州)有限公司、无锡信捷电气股份有限公司、北京软通动力教育科技有限公司),构建协同育人基层教学组织。

(2)打造协同育人新模式。以培养学生解决复杂工程问题能力为主线,以全程科研训练和综合设计为载体,以推动华为ICT学院及产教融合基地建设为手段,通过“学训赛-产研创”六位一体多元联动,打造“产教融合、协同育人”的电子电路课程群协同育人新模式。

(3)以学生成长成才为中心的教育教学改革新举措。学训赛同行,重构内容体系,打通人才链与创新链,提升人才培养的“创新力”;产研创贯穿,改革育人模式,打通人才链与产业链,提高人才培养核心“竞争力”;搭建共享平台、优化保障机制,促进全过程创新创业教育实施,加强人才培养“支撑力”。

第三届江苏省高校教师教学创新大赛二等奖

项目介绍

张晓光,中共党员,教授,硕士生导师,校优秀青年骨干教师,国家级线上线下混合式一流本科课程、江苏省线上一流课程课程负责人。2023年与团队成员王刚、孙彦景、王军以《基于“工程生长”理念的数字信号处理课程 “项目化”教学创新成果报告》项目,在第三届江苏省高校教师教学创新大赛中再获新工科正高组二等奖的佳绩。

本次获奖项目提出了基于“工程生长”理念的“项目化”教学模式。在课程内容方面,按知识脉络构建系列案例,促进知识和场景融合;将实验嵌入课堂,强化理论与实践融合;贯通课程群,融合交叉知识,让学生更广泛了解科技前沿领域发展。在教学方式方面:基于翻转课堂,开展了项目驱动的教学;通过慕课、教材、虚拟交互仿真课件、动画库、案例库等资源拉动学生主动学习;以学科竞赛、创新项目与校企产学研合作基地为载体,形成了实践夯实教学的方法。在评价方法方面:采用多阶段、多维度、多能力的综合评定方案。在情感育人方面:把思政育德细化为家国情怀、社会责任、价值取向、科学精神、批判性思维、设计思维、工程素养、创新意识、意志品格、理想塑造等主题要点,穿插于教学的全周期中,实现育人目标“价值引领、知识传授、能力培养”的统一。

此次获奖,不仅展示了我院教师创新团队的教学综合实力,更展现了我院教学创新成效。张老师怀着对教书育人的热忱,坚持把教学当做自己的第一要务,认真践行高校科教融合的理念,注重教学法研究。近年来,不仅积极承担教学任务,主动接任班主任,而且为了更好地打磨高效课堂和提高教学水平,克服了孩子小等实际困难,用心以赛促教,充分发挥了教学竞赛对提升教师教学能力的促进作用,而且为我院近年来课堂教学改革与创新成果做了很好的宣传和诠释。

新闻来源:祁昊宇

责任编辑:祁昊宇

审 核:陈 平